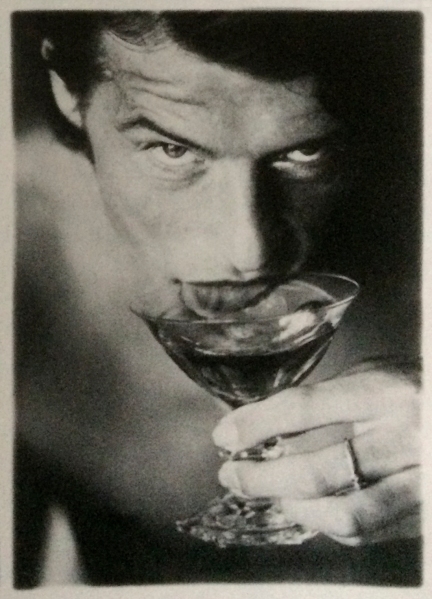

©Charlotte March dal libro Mann, oh Mann! (1977)

Se volete mettere in crisi Google provate a cercare “donne che fotografano uomini”.

Egli resterà interdetto: “ma no, ti sei sbagliata, ecco qui donne fotografate da uomini, era questo che cercavi, no?”. Non ve lo dirà chiaramente, certo, ma con i suoi risultati.

Siamo in un momento in cui le donne fotografe trovano sempre più spazio nei media, quasi come “fenomeno epocale”. In tutta questa messe, a parte ovviamente il reportage, troviamo molti autoritratti e fotografie di soggetti femminili. Le eccezioni ci sono, ma non vengono “spinte” dall’industria culturale: Aneta Bartos ha nel suo portfolio un lavoro decisamente erotico dal titolo Boys, ma è stata inserita nell’antologia Girl on girl per le sue meno originali foto di donne.

Nel 1974 Tana Kaleya aveva prodotto un libro dal titolo Hommes, galleria di soggetti maschili famosi e non, vestiti e non; provando a cercarlo sul mercato online dei libri usati lo si trova oggi rubricato sotto la categoria “fotografia omoerotica”, cancellando del tutto lo sguardo femminile sia come origine che (sia mai!) come possibile destinatario. Charlotte March, sempre negli anni ’70, fu autrice di Mann, oh mann!, volume in cui fotografava con palese reciproco divertimento un giovane che esibiva la propria sensualità in fogge maschili, femminili, animalesche. Volume finito oggi fuori dai radar.

In generale emergono poche donne interessate fotograficamente all’uomo. Ma è la verità? E se sì, cosa rispecchia questo disinteresse?

Tra le felici eccezioni, che questo blog non ha mai mancato di citare in una serie di post dedicata, troviamo Monica Cordiviola che propone presso Bottega Immagine un workshop di ritratto maschile. Ho conosciuto le fotografie (in quel caso di soggetti femminili) di Monica qualche anno fa in occasione della “indagine” di Efrem Raimondi Donne sulla donna , e l’ho contattata per farle qualche domanda sul tema.

D. secondo te le donne sono interessate all’uomo come soggetto fotografico?

R. Premettendo che il workshop a cui ho pensato è aperto a donne e a uomini, credo di sì, perchè non appena ho cominciato la comunicazione di questo evento, le prime risposte sono arrivate proprio da donne che mi ringraziavano di aver pensato finalmente ad un soggetto maschile da ritrarre. Ritengo che il ritratto debba essere asessuato, nel senso scevro da stereotipi. Per me fotografare un animale o persino un oggetto rientra nella fotografia di ritratto.

D. perché una donna eterosessuale non dovrebbe “vedere” fotograficamente un uomo, in luce più o meno desiderante?

R. Un uomo esattamente come una donna è empatico, quindi per quale motivo non dovrebbe essere visto anche dal punto di vista erotico in fotografia? Io sono eterosessuale ma non ho mai avuto problemi a fotografare modelli o uomini nudi. Vedo la nudità come un’assenza di filtri e di orpelli. Il corpo nudo per me è veicolo espressivo, indipendentemente che sia uomo o donna.

D. quanto pensi che possa incidere il timore di un giudizio esterno? in fondo il valore sociale di una donna si misura ancora molto su quanto riesce a farsi guardare….può darsi che ci sia un condizionamento secondo cui “non sta bene” che sia lei a guardare? O qualche altro tabù?

R. Si credo che purtroppo ci sia ancora il tabù di questa cosa. Il limite per cui “non sta bene” che una donna fotografi un uomo, magari anche senza vestiti. Nella fase organizzativa ci siamo resi conto che quando il workshop si basava sul nudo femminile nel giro di pochissimi giorni si faceva il sold out delle iscrizioni; viceversa con l’uomo come modello si fatica molto di piu’ a raggiungere il numero di partecipanti.

D. in una intervista del 2015 sul blog di Efrem Raimondi dicevi, a proposito del fotografare altre donne: “Mi tuffo dentro di loro e cerco di estrapolare l’erotismo, immedesimandomi con la loro fisicità”. Quali sono le dinamiche che scattano per te con i soggetti maschili?

R. Scatto da sempre donne, sono etero e per cercare di ritrarle al meglio tuttora adopero questa modalità di cercare di immedesimarmi nella loro fisicità; con gli uomini ovviamente non potrei. Quando scatto loro invece cerco proprio di tirare fuori la loro forza ma soprattutto la loro fragilità. La fragilità in uomo per me è la parte piu’ erotica.

D. il tuo workshop si colloca nell’ambito della fotografia di ritratto, di moda e pubblicitaria. Trovi che nel caso di soggetti maschili esista il pericolo di stereotipi triti da evitare, e nel caso come li descriveresti?

R. Si credo che questi stereotipi triti siano da evitare anche nei ws al femminile. Purtroppo assistiamo a veri e propri show della domenica dove si vede di tutto e di piu’. Diciamo che sia per l’uomo che per la donna cerco sempre di gestire i miei ws come laboratori per la fotografia di ritratto, della durata minima di due giorni, dove la prima giornata è dedicata alla lezione sul ritratto con fotocamera in mano e la seconda una sorta di vero e proprio laboratorio sul lavoro fatto il giorno precedente con discussione ed interazione di tutti i partecipanti proprio per elaborare il confronto tra tutti.

Grazie dunque a Monica per questo contributo sul tema e per l’iniziativa fuori dalle righe, che ci/le auguriamo partecipata senza limiti di sesso e genere.